この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。

新幹線を利用する際、快適な移動を実現するために「椅子の倒し方」はとても重要です。ただし、正しい方法とマナーを知らずにリクライニングを行うと、思わぬトラブルの原因にもなりかねません。本記事では、新幹線の椅子の倒し方とともに、押さえておくべき注意点やマナーについて詳しくご紹介します。

新幹線座席の倒し方:基本操作

リクライニングのボタンの場所

新幹線の座席にはリクライニングボタンがひじ掛け部分に設置されています。このボタンは、通常、座席の右側のアームレストに位置しており、操作する際はボタンを押しながら背もたれに少し体重をかけることで、スムーズに倒すことができます。リクライニングを行う際には、座席の背もたれの動きに合わせて軽く体を寄せると、無理なく調整が可能です。また、長時間の移動では体が疲れやすいので、このリクライニング機能をうまく活用することで、快適に過ごすことができます。

背もたれの角度調整の方法

新幹線の座席における背もたれの角度調整は、基本的に手動で行います。リクライニングボタンを押すことで座席が倒れ、好みの角度に調整することができます。ボタンを離すと、その角度が固定される仕組みです。無理に力を入れすぎないように注意し、スムーズに操作を行うことが重要です。また、背もたれを倒しすぎないように注意することが大切です。無理に倒すと、座席が破損する可能性があるため、適切な角度を見つけて快適に過ごすことを心がけましょう。

新幹線のぞみ、はやぶさ、こだまの違い

「のぞみ」「はやぶさ」「こだま」など、同じ新幹線でも運行されている車両や座席の設計に若干の違いがあります。たとえば、「はやぶさ」はE5系車両で、座席が広めに設計されており、リクライニングの際に後ろの席に圧迫感を与えにくくなっています。一方、「のぞみ」や「こだま」では、座席配置やリクライニング角度が異なり、例えば「こだま」の車両ではより狭い座席スペースを感じることもあります。これらの違いを理解して、どの列車に乗るかによって快適な座席選びを行うことができます。

新幹線座席を快適に使うためのマナー

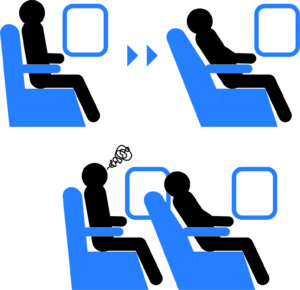

乗客に配慮した倒し方

新幹線で座席を倒す際には、後ろの乗客に対する配慮が大切です。倒す前には、「倒してもよろしいですか?」という一言を声かけするのがマナーです。これにより、後ろの席の乗客に不快感を与えず、スムーズにリクライニングできます。もし、声をかけづらい場合には、座席をゆっくりと少しずつ倒して、後ろの乗客の反応を見ながら調整を行う方法もあります。少しずつ倒すことで、後ろの乗客に圧迫感を与えず、快適に過ごせます。

荷物の置き方と圧迫を避けるルール

座席の周りに荷物を置く際は、必ず座席下や荷物棚に収納できる範囲で荷物を整理することが基本です。これにより、他の乗客の座席スペースを確保し、座席を倒した際に荷物が圧迫されることを避けることができます。また、座席を倒す前には、後部座席にリクライニングを行うことで、荷物が圧迫されないように注意して、座席を倒す前に荷物の配置を確認することが重要です。こうした配慮を行うことで、より快適に過ごすことができます。

自動券売機を使った予約のコツ

座席を予約する際には、駅の自動券売機を利用することが一般的です。この際、座席選択肢として「窓側」や「通路側」を選ぶことができ、さらに後方の壁側の席を選ぶことで、リクライニングを最大限倒しても後ろに人がいない場合があります。このように、自動券売機を上手に活用することで、より快適な座席を選ぶことができます。特に、長時間の移動の場合には、リクライニングをしっかり倒すことができる席を選ぶことで、旅行中の疲れを軽減することが可能です。

シートの調整:グリーン車vs普通車

グリーン車のリクライニングと快適さ

グリーン車では、シートが広く設計されており、リクライニングも深く倒れるようになっています。また、最新の車両では電動式リクライニングシートが導入されており、ボタンひとつで簡単にリクライニングの調整が可能です。これにより、手動で操作するよりもスムーズに角度を変えることができ、長時間の移動でも快適に過ごせます。さらに、グリーン車は普通車よりも座席間隔が広く、リラックスした姿勢を保ちながら移動することができます。特にビジネスマンや長距離移動をする人には、快適さを求めてグリーン車を選ぶ人が多いです。

普通車での座席調整方法

普通車では、リクライニングシートは主に手動で調整する方式が主流です。このため、座席を倒す際には、必ずボタンを押しながら操作を行い、後ろの乗客に配慮することが大切です。座席を倒す角度によっては、後ろの乗客に不快感を与えてしまうことがあるため、倒す際はゆっくりと調整し、周囲の状況を確認しながら倒すことを心がけましょう。また、手動式でも最近の普通車ではリクライニングがしっかりと機能するようになっており、以前より快適性が向上しています。

車両による座席の特徴

新幹線の車両によって座席のサイズやリクライニング角度に違いがあります。例えば、N700系車両では、座席が広めに設計されており、リクライニングの角度も快適に調整できるため、普通車でも快適に過ごせるようになっています。このような新しい車両では、快適性が向上しており、座席の設計がより多くの乗客にとって使いやすくなっています。車両の選択によって、移動中の快適さが大きく変わるため、車両選びも重要なポイントとなります。

新幹線でのリクライニングでのトラブル事例

リクライニングできない席の対処法

新幹線において、特定の座席ではリクライニングができない場合があります。特に車椅子スペースの前後に位置する席や、後方に壁がある座席は、リクライニング機能が制限されることが多いです。これらの席を避けたい場合は、事前に座席指定時に確認し、必要に応じて窓口で相談することをおすすめします。また、リクライニングできないことを事前に把握しておけば、快適に過ごすための他の選択肢を見つけることができます。事前確認が重要です。

倒したときの後方乗客への配慮

リクライニングを倒す際には、周囲の乗客への配慮が非常に大切です。いきなり座席を最大まで倒してしまうと、後ろに座っている乗客が驚いてしまい、飲み物がこぼれたり、パソコンが倒れてしまうことなど、さまざまなトラブルの原因となります。特に、テーブルを使っている乗客がいる場合は、注意が必要です。テーブルに置かれたものが倒れてしまう恐れがあるため、倒す前に一声かけることが大切です。後ろの席の状況を確認し、できるだけ丁寧にリクライニング操作を行いましょう。

トラブル回避のためのヒント

リクライニングを倒す前に、後方の状況をしっかり確認することが、トラブルを回避するために非常に効果的です。後ろの席の人に「倒してもよろしいですか?」と声をかけるだけで、多くのトラブルを防ぐことができます。また、周囲の状況や混雑具合、時間帯に応じて柔軟に判断することも大切です。特にピーク時や混雑している時間帯では、周りの人々の快適さを考慮し、リクライニングの角度を調整することで、さらに快適に過ごせます。

新幹線利用時の快適な過ごし方

テーブルの使い方と工夫

新幹線の座席には便利なテーブルが設置されています。テーブルは飲食や作業に非常に役立つアイテムですが、リクライニングを倒す際には注意が必要です。リクライニング中にテーブルに物を置きすぎると、座席が不安定になったり、物が倒れたりする可能性があります。重い物を置かないようにし、必要最低限のものを置くように工夫しましょう。また、リクライニング時はテーブルを使用しないことをおすすめします。安全かつ快適に過ごすために、テーブルの使用方法を工夫しましょう。

手すりの活用法

新幹線の座席には手すりが設置されており、立ち上がる際や姿勢を保つ際に非常に役立ちます。特に長時間の移動で疲れた際には、手すりを使うことで体重を支えたり、安定した姿勢を保つことができます。また、小物を引っ掛けるためにも使えますが、その際は他の乗客の迷惑にならないように注意が必要です。手すりを利用する際には、周囲の状況を確認し、他の乗客に配慮した使い方を心がけましょう。

長時間移動時の心地よさを保つコツ

新幹線で長時間移動する際、快適に過ごすためには工夫が必要です。首枕やスリッパを持参することで、移動中の疲れを軽減することができます。また、長時間の移動に備えて、リラックスできる方法を見つけることも大切です。読書や音楽、動画視聴など、移動中にできる趣味や楽しみを取り入れると、時間があっという間に過ぎます。自分なりのリラックス方法を見つけることで、長時間でも快適に過ごすことができます。

新幹線の座席予約時の注意点

座席位置に応じたリクライニングの利点

新幹線の座席を予約する際、座席位置によってリクライニングのしやすさや快適さが異なります。特に、最後尾の座席は壁が後ろにあるため、気兼ねなくリクライニングを倒すことができるという利点があります。壁側に座ることで、リクライニングを最大限倒しても後ろに人がいないため、周囲を気にすることなく快適に過ごすことができます。一方で、中間の座席では後ろに人がいることが多く、リクライニングを倒す際には他の乗客への配慮が求められます。座席の選び方によって、快適さが大きく変わることを理解しておくと良いでしょう。

特別なリクエストの申し込み方法

座席予約時に「リクライニングのしやすい席」や「後ろに人がいない席」を希望する場合、JR窓口でその旨を伝えることが可能です。特に、リクライニングを倒したい場合や、周囲を気にせずに過ごしたい場合は、座席指定時にこうした特別なリクエストを申し込むことをおすすめします。ネット予約を利用する際も、備考欄に「リクライニングがしやすい席」や「後ろに人がいない席」を希望する旨を記載しておくと、より快適な座席が確保できる場合があります。

旅行計画における時間調整

新幹線を利用する際、混雑する時間帯を避けることで、より快適に過ごすことができます。特に平日昼間や始発に近い便は比較的空いていることが多いため、こうした時間帯を選ぶことで、座席の選択肢が広がり、快適に過ごすことができます。また、週末や祝日などのピーク時には混雑することが多いため、できるだけ避けるように工夫しましょう。時間帯を調整することで、座席の選択肢が増え、より快適な新幹線の旅を楽しむことができます。

新幹線利用時のリクライニングルール

お隣への配慮とルール

新幹線のリクライニングを使う際には、お隣の乗客との距離感を常に意識した行動が求められます。ひじ掛けの共有やリクライニングのタイミングに気を使い、隣の人が不快に感じないよう心配りをしましょう。特に、座席が混雑している時間帯や車両では、リクライニングを極端に倒さず、最小限の角度にとどめておくことがマナーです。こうした配慮が、周囲の乗客とのトラブルを避け、みんなが快適に過ごすために非常に重要です。リクライニングを倒す際は、周囲の状況をよく観察し、他の人の視線や行動にも気をつけましょう。

状況に応じたマナー

リクライニングを使用する際は、周囲の人々や状況に応じた柔軟な対応が大切です。特に、子ども連れや高齢者の近くに座っている場合、リクライニング操作を控えることが求められます。これにより、他の乗客に不快感を与えることを防ぎ、より穏やかな旅行を楽しむことができます。周りの人の体調や状況を観察し、その時々に最適な行動を取ることで、より快適で調和の取れた旅行が実現します。周囲の乗客の状態を見極め、適切にリクライニングを調整することが大切です。

使用する際に気をつけるべきこと

新幹線のリクライニング操作を行う際には、安全性を最優先に考えることが非常に重要です。特に、急ブレーキや揺れによる事故を防ぐために、リクライニングを操作する際は必ず座っている状態で行いましょう。立ったまま座席を倒すことは非常に危険で、急停止時に予期せぬトラブルを引き起こす原因となりかねません。リクライニングを倒す前に、自分の周囲や座席の状態を確認してから操作を行い、他の乗客にも配慮した行動を心がけましょう。

リクライニングと快適性の関連性

快適な角度を見つける方法

リクライニングの最適な角度は、乗客一人一人の体型や感覚によって異なります。そのため、自分にとって最もリラックスできる姿勢を見つけることが非常に大切です。少しずつリクライニングの角度を調整しながら、最も快適な状態を探していきましょう。角度調整によって、腰や背中の負担が軽減され、長時間の移動でも疲れを感じにくくなります。自分の体にぴったり合ったリクライニング角度を見つけることで、移動中の快適さを大きく向上させることができます。

他の乗客への影響を考慮した設定

リクライニング操作を行う際には、後ろに座っている乗客への配慮が欠かせません。特に、背後の乗客が食事中や作業中の場合には、リクライニングを最小限に抑えることが大切なマナーです。リクライニングを大きく倒すことで、後ろの人に不快な影響を与えることがあるため、状況に応じて最適な角度に調整することを心掛けましょう。これにより、後ろの乗客とのトラブルを防ぎ、皆が快適に過ごすことができます。周囲の状況をしっかり観察し、配慮したリクライニングを行いましょう。

リクライニングがもたらす疲労軽減効果

リクライニングを適度に倒すことによって、長時間の移動でも疲労を軽減することができます。背もたれを倒すことで、腰や背中への負担が軽くなり、体がリラックスした状態を保ちやすくなります。特に、長距離移動をする場合には、リクライニングをうまく活用することで、座っている時間を快適に過ごすことができます。リクライニングの角度調整によって、移動中の疲れを軽減し、目的地に到着するまでリフレッシュした状態を維持できるため、移動をより快適に楽しむことができます。

まとめ

新幹線の座席をリクライニングする際は、正しい使い方とマナーを理解し守ることが非常に重要です。リクライニング操作を適切に行うことで、周囲の乗客とのトラブルを避け、すべての乗客が快適に過ごせるようになります。次回新幹線を利用する際には、今回ご紹介した内容を参考にして、マナーを守りながら、快適でリラックスした旅行を楽しんでください。新幹線でのリクライニングをうまく活用することで、移動中の疲れを軽減し、より快適に過ごすことができるでしょう。